“青春痘”學名痤瘡,又名粉刺、暗瘡、酒刺,因好發于青少年,故而稱為“青春痘”。

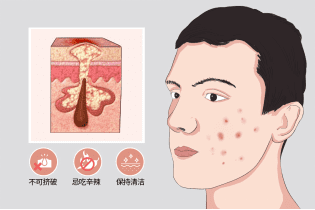

痤瘡是毛囊、皮脂腺的一種慢性炎癥性皮膚病。通常好發于面頸部、胸背部、肩膀和上臂,臨床以白頭粉刺、黑頭粉刺、炎性丘疹、膿皰、結節、囊腫等為主要表現。

發病原因與皮膚皮脂分泌過多、毛囊堵塞、細菌感染、不規律生活作息、喜食辛辣刺激、油脂性、高糖食物等有關。

痤瘡治療原則主要為去脂、溶解角質、殺菌、抗炎及調節激素水平,需要較長期持續性治療,一個周期6-12周。

1.長了痤瘡,很多人的第一習慣,會用手去擠。從醫學角度來講,最不應該做的,就是用手去擠,尤其是臉上的痘痘。

首先,擠壓會造成皮膚受損,擠壓導致皮膚破裂,受損位置擴大。

其次,因為皮膚破裂的原因皮膚失去防護,更容易受到嚴重感染,導致痘痘反復長。特別是臉上的痘痘,因為面靜脈收納面前部軟組織的靜脈血,且經內眥靜脈、眼靜脈與顱內海綿竇相通。如果擠壓不當,造成感染,極易引發顱內感染。

最后,容易留下痘印痘坑,雖然不擠壓也會容易留下痘印,但是擠壓后留下痘印痘坑的幾率更大。

2.長了痤瘡,要注意保持面部清潔,有需要可以使用果酸換膚、激光、藥物等方式進行治療。

常用的治療藥物有:外用維A酸類藥物,外用過氧化苯甲酰,外用抗生素,二氧化硫,水楊酸,硫磺等。

① 外用維A酸類藥物常會出現輕度皮膚刺激反應,如局部紅斑、脫屑,出現緊繃和燒灼感,但隨著使用時間延長可逐漸消失。建議低濃度或小范圍使用,每晚1次,避光使用,使用前應清潔皮膚,待其干燥后再用藥。

② 過氧化苯甲酰可引起接觸性皮炎,皮膚燒灼感、瘙癢、發紅、腫脹、皮膚干燥、脫屑等不適。如果出現用藥部位燒灼感、紅腫等情況,應立即停藥,并清洗藥物,醫院就醫。使用方法:洗凈患處,輕輕揩干,適量藥物,低濃度到高濃度,小面積試用,點涂,每日1~2次。

③ 外用抗生素紅霉素、氯霉素、克林霉素等,適用于除粉刺型痤瘡外的痤瘡類型。由于外用抗生素易誘導痤瘡丙酸桿菌耐藥,故不推薦單獨使用,建議和過氧化苯甲酰或外用維A 酸類藥物聯合應用。

④ 二硫化硒偶可引起接觸性皮炎,注意皮膚有炎癥、糜爛、滲出部位和外生殖器部位禁用。用法為潔凈皮膚后,將藥液略加稀釋均勻地涂布于脂溢顯著的部位,3~5min后用清水清洗。

3.規律作息,忌食辛辣刺激、油脂性、高糖食物,對于痤瘡的治療和預防有積極的作用。

如果使用外用藥物治療未見好轉,可能需要系統性藥物治療,應及時醫院就醫。

標簽:液化氣