蒙臺梭利(Montessori)教學法是由意大利教育家瑪莉亞·蒙特梭利博士傾其畢生經歷所創造的。其教學法的精髓在于培養幼兒自覺主動的學習和探索精神。在蒙氏教室里,有豐富多彩的教具,它們都是根據兒童成長發展敏感期所創立的適宜兒童成長的“玩具”。

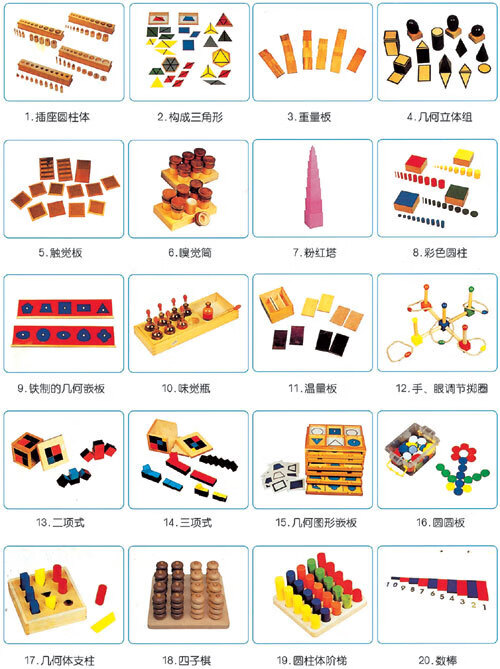

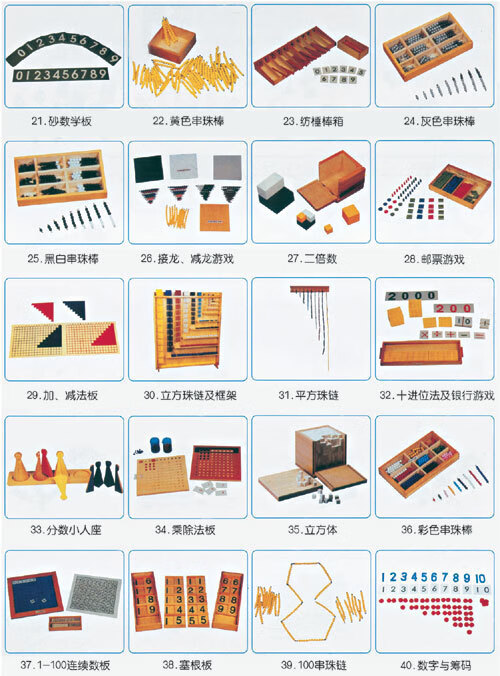

蒙臺梭利教學內容包括日常生活教育、感官教育、數學教育、語言教育、科學文化教育等內容。孩子通過自我重復操作蒙氏教具創新建構完善的人格,在自由操作中得到了多方面的能力訓練。

1 蒙臺梭利教學關鍵詞

吸收性心智

孩子與生俱來地能夠向周圍環境吸收一切,0~6歲是吸收最佳期,其中0~3歲是最重要的吸收階段。

敏感期

每個孩子在成長過程中各種能力的獲得都有一個最佳階段,在這個階段里孩子可以輕松地獲得各種能力,所以稱這個階段為敏感期。所以在敏感期里要給孩子創造適宜發展各種能力的環境。

尊重兒童

兒童成長過程中所想要做的事情,就應該讓他們去做,給孩子一個自由發展的環境,以幫助孩子自發學習。

2 蒙臺梭利教學特色

以兒童為主

為孩子打造一個以他們為中心,讓他們可以獨立“做自己”的“兒童世界”。

提供充分的教具

孩子是靠感官來學習的,幼兒園提供給孩子的良好刺激愈多就愈能激發其內在潛能。蒙臺梭利教室為孩子提供了豐富的教材教具(包括自然的、人文的……),以誘發孩子自我學習的樂趣。

不“教”的教育

反對傳統以教師為中心的填鴨式教育,主張提供良好的學習環境,亮麗豐富的教具,讓兒童主動去接觸、研究,形成智慧。

把握敏感期的學習

0~6歲的兒童,在不同的成長階段,會出現對不同事物的偏好,也就是所謂的“兒童敏感期”。蒙臺梭利幼教法強調掌握兒童的“敏感期”,而給予孩子恰當的引導。

教師居于協助啟導的地位

教師必須放棄傳統的自以為是的教育方式,而是從旁適時地給予兒童協助與引導,讓兒童成為教育的主體,使他們開動腦筋、挖掘潛力。

自20世紀50年代開始,蒙特梭利教育盛行于歐美各國,德國還興起過“蒙特梭利運動”。如今,德國建有專門的蒙特梭利研究機構和協會。會員單位的教師要經過蒙氏機構的嚴格培訓,才能予以認證。

而近年,中國幼教界也掀起一股“蒙特梭利熱”。在北京、上海等地,一些幼兒園紛紛開設了“蒙氏班”課程,家長需支付每月高達1000多元的費用,并購買各種蒙特梭利教具。

但任何教育模式都是一定民族文化的產物,蒙特梭利教育法也不例外。德國幼兒教育專家克萊特教授指出,德國在引入蒙特梭利教育法時,也曾經歷了一個興、衰、興的過程。衰的一個重要原因就是開始時盲目地崇拜,沒有經過認真的本土化。

后來,德國采取了很多措施來解決本土化問題:如在教育內容上,他們以蒙特梭利語言教育的原則為指導,參考蒙特梭利的語言教具,設計了一套德語語言教育的方案和教具。

在教育活動上,以蒙特梭利文化科學教育的框架為藍本,設計了富有現代化氣息,融合現代科學發明和創造的教育活動方案和教具等。

因此,蒙氏教育若想在中國繼續發展,也必然要經過本土化階段。

標簽:液化氣