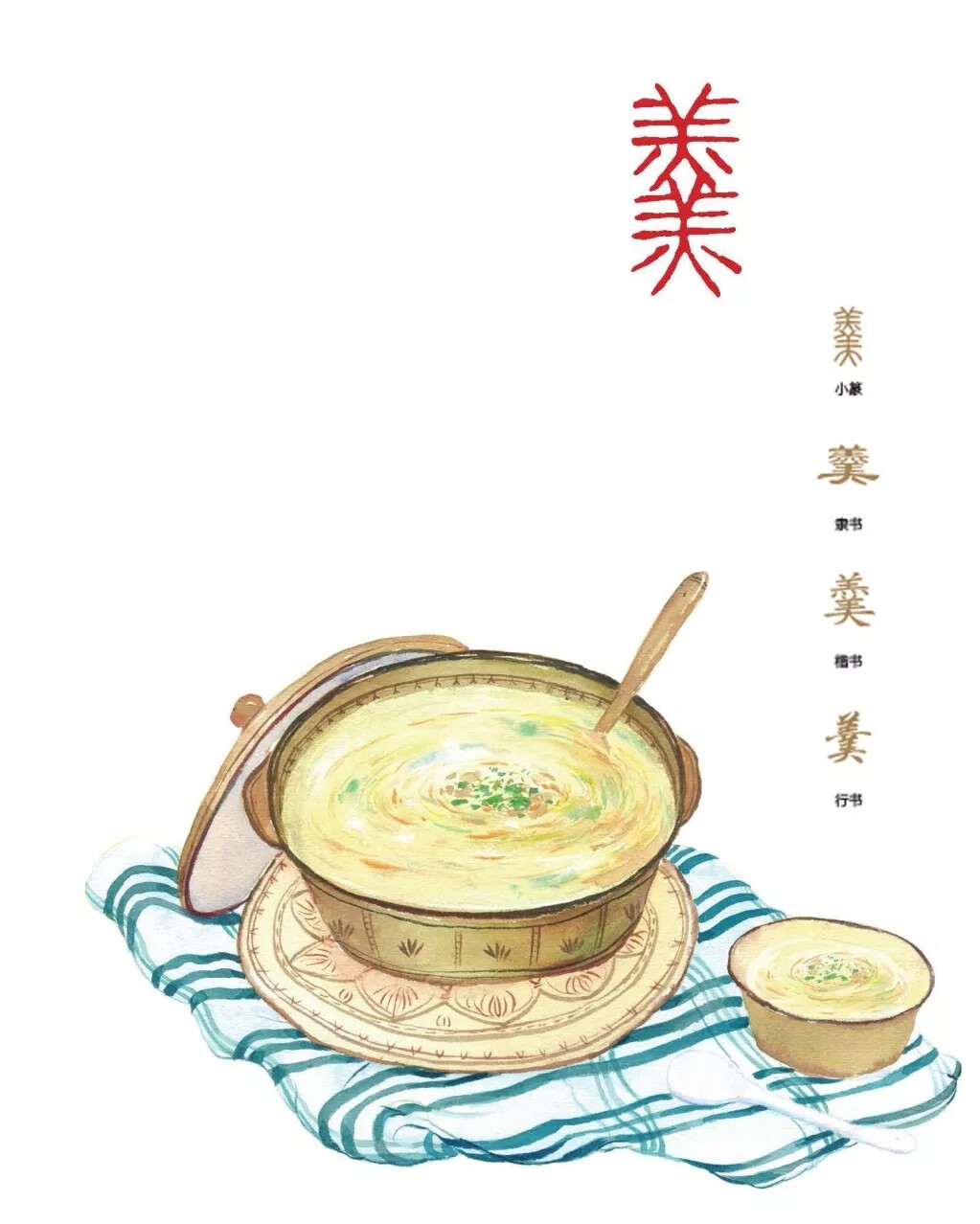

羹 | 高嗜綠蔬羹,意輕肥膩羊

《尚書·商書·說命下》中有一句著名的話:“若作和羹,爾惟鹽梅。”意謂如果烹制帶汁兒的肉類菜肴,那么梅子和鹽都是不可或缺的。

唐代詩人孟郊則在五言詩

《吊盧殷》中寫道:“寺中摘梅花,園里翦浮芳。高嗜綠蔬羹,意輕肥膩羊。吟哦無滓韻,言語多古腸。”詩人稱贊盧殷的意趣、心態和才情,說他常與花草為伴,飲食重素而輕葷,所作的詩中沒有拙劣的詞句,文辭蘊含著曠古情懷。其中,“滓韻”指的是品質低劣的詩,而“綠蔬羹”指的則是用蔬菜熬煮的菜肴。

“羹”這個字現在的字形源于小篆,由“羔”和“美”構成。而在小篆產生之前,它的字形很復雜——用“羊羔”的“羔”替換

“賣官鬻爵”中“鬻”字里面的“米”。許慎在《說文解字》中對這個字的解釋是“五味盉羹也”;其他文獻中的釋義則或為“肉”,或為“肉有汁”。

按照《說文解字》中所收錄的字形和解讀,再參照后人的考釋與增補意見,我們可知,該字形中的“羔”也可以寫成“美”,它們實際上都表示字的意思與

“肉”或“美味”有關;而其余部分的小篆字形“圖片”則形似器皿上面冒著蒸汽,意謂“烹煮食物”。所以,兩個部分合起來,就表示用炊具烹制的食物,如“肉羹”之類的了。

當然,就像前面孟詩中所呈現的那樣,“羹”后來也可指用非肉類食材所烹煮的菜肴。漢魏時期,曹植著名的《七步詩》中就有“煮豆持作羹”這樣的詩句。

而根據《爾雅》與清代段玉裁的《說文解字注》等古代文獻,我們得知,“肉謂之羹” “菜謂之芼 ”,即古人曾把用蔬菜制作的“羹”稱作“芼”。

這個“芼”字曾出現于《詩經·周南·關雎》“參差荇菜,左右芼之”一句中,含義為“拔取”,而它最初的意思卻是“草覆地而蔓延”。

南宋理學家張九成曾作《擬歸田園》,詩中有云:“門前草三徑,堂下柳五株。雖無羊酪羹,簞瓢亦晏如。”我們根據詩的標題可知,“柳五株”顯然指的是“五柳先生”陶淵明,而“草三徑”則或許源自陶淵明《歸去來兮辭》中的“三徑就荒”——同樣意指陶淵明,當然,也可能指的是新莽時辭官退隱 的名士蔣詡;“簞瓢”則出自

《論語·雍也》篇中刻畫顏回清貧生活的“一簞食,一瓢飲”。這幾句詩透露出了作者歸隱田園的意念——他并不在意吃不到“羊酪羹”這樣的美味,因為簡樸的飲食同樣會令他心情愉悅。

“酪”這個字左邊的“酉”原本表示器皿,在這里則表示“酪”的意思與制作食品的器皿有關;右邊的“各”表示“酪”在古代的讀音與它接近。許慎在

《說文解字》中對“酪”的解釋是:“乳漿也。”這里的“乳漿”并不等同于“乳液”,而是指一種用牛、羊等動物的乳液制成的半凝固食品,類似于現在人們所說的“奶酪、乳酪”等。

在宋代文人曾慥編纂的大型筆記小說總集《類說》中,記載了一種名為“銀餅餡”的美食:“韋澳、孫宏同在翰苑,宣宗賜銀餅餡,食之甚美,皆乳酪、膏腴所制。”寫的是唐宣宗李忱把“銀餅餡”這種美味賜予在翰林院供職的兩位官員,這兩位官員食用之后覺得非常好吃,因為這種美味基本上是由乳酪和動物油脂制成的。

人們制作該食物時兼用乳酪與膏腴,顯然是因為它們都具有肥美的特征。“膏”這個字由“高大”的“高”和“月”構成,“高”表示字的讀音與它接近,“月”表示字的意思與肉有關。

許慎在《說文解字》中對“膏”的解釋是:“肥也。”而段玉裁在《說文解字注》中則將其解釋成:“脂也。”意謂脂肪。

蘇東坡的《廉州龍眼》詩里有:“累累似桃李,一一流膏乳。”將他喜愛的龍眼肉比喻成潔白的乳液和細膩、潤澤的脂肪。

標簽:液化氣