儲能將成為光伏“十四五”發展的重要支撐,這已經成為行業的共識。這不僅是源于電網與消納的限制,另一方面,提高可再生能源發電比例,搭配儲能,使其成為穩定可靠的電源形式,更是光伏本身發展的需要。

實際上,光儲融合的新趨勢已經在今年逐漸凸顯。今年以來包括山東、山西、安徽等不少省份、地區針對光伏、風電陸續提出了一次性調頻等要求,對于新能源電站來說,與儲能的結合,不僅有助于實現電力平穩輸出,同時還將進一步推動光伏實現高比例發展。

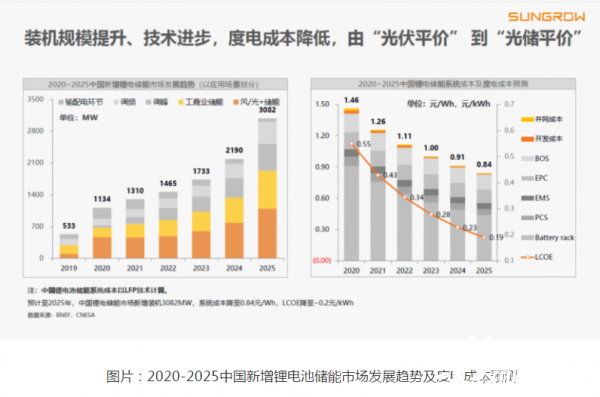

陽光電源光儲解決方案中心副總經理張躍火在第三屆中國國際光伏產業高峰論壇上表示,隨著裝機規模的提升、技術進步等,儲能度電成本的將會逐步下降,預計“十四五”期間,儲能的度電成本將會降至2毛錢以內,整個行業可以由光伏平價走向光儲平價,從而反過來促進光伏產業的進一步發展。

高比例發展對光伏發展提出的新挑戰:降本與電力穩定性

近日有消息傳出,“十四五”規劃中明確提出要提高可再生能源占比,其中風電+光伏的年裝機規模有望超過100GW,這給了行業足夠的想象空間。與此同時,從光伏產業發展的角度看,如何持續降本以及實現電力穩定成為擺在面前的第一關。

“光伏要實現高比例大規模發展,除了頂層設計之外,還要聚焦三大問題”,張躍火介紹到,一是能源的技術經濟性是永恒的主題,我們要把光伏做成最廉價的能源;二是隨著大規模可再生能源的接入,波動性、間歇性、不可控性和難易預測性會對電網造成一定的挑戰,過去只需要適應電網,現在需要主要去支撐電網;三是大規模光伏風電等可再生能源的接入,需要從安全性、技術經濟性等方面更好的融合儲能,實現降本的同時平滑輸出。

針對降本,張躍火認為可以從三方面入手,一是設備創新,尤其是逆變器,雖然逆變器在系統成本中的占比不足5%,但是逆變器對系統成本的影響非常大,目前陽光電源的逆變器完全匹配行業內的182/210大功率組件,從而助力系統成本進一步降低;二是在系統設計上進行深度優化,呼吁行業按照交流側容量定義光伏電站的容量,放開容配比,并改變過去以發電量最大的電站設計原則,以LCOE最低為設計原則;三是非技術成本的降低,推動電網接入、土地、融資費用、稅收等其他非技術成本進一步降低。

降本之外,作為連接電網的橋梁,逆變器還在實現電網支撐方面發揮著關鍵作用。“一是逆變器的弱網接入能力要強,二是要及時的快速的響應調度的能力,三是逆變器具備更高的無功支撐能力。特別是在海外,逆變器的無功支撐能力已成為了標配,充分利用逆變器的無功能力,一來支撐電網,二來可以省掉SVG,降低系統投資。據測算, 100MW電站初始投資和后期電費可以節省1000萬。”

終極方案:光儲融合實現1+1>2

事實上,作為光伏高比例發展的終極解決方案——光儲融合可將上述降本與支撐電網的功能合二為一,實現1+1>2的效果。過去一年國家發改委、國家能源局、科技部以及十余個省、地區出臺了鼓勵儲能的相關政策,讓可再生能源配置儲能的趨勢更加明顯,儲能輔助可再生能源并網這種應用模式也在逐年提高。

首先,1500V光伏+1500V儲能技術可以進一步降本增效。“儲能系統提升至1500V電壓后,能量密度、功率密度可提升35%以上,系統成本降低5%以上,系統效率提高0.3%以上,優勢明顯。目前陽光電源參與的80%以上的項目采用了1500V方案;此外,從技術方案的角度看,1500V儲能和1500V光伏也更加匹配。”

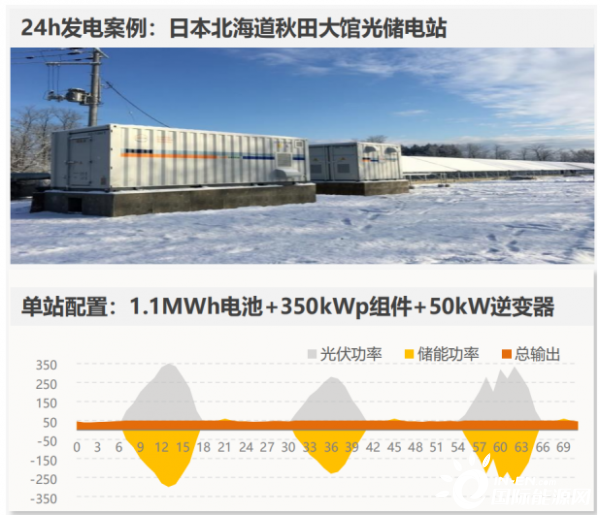

其次,對于大型地面電站來說,光儲融合可實現光伏電站24小時發電。“光儲24小時發電并不是一個新的概念,這在海外的分布式電站中已經完全實現了,下圖是日本的秋田大館電站,光伏與逆變器按照高容配比進行設計,直流側融合儲能,完全可以實現達到24小時發電”,張躍火介紹道。

第三,對于分布式電站來說,光伏+儲能提升用電靈活性和可靠性,不僅可以提升區域內新能源接入和消納能力,同時還能減少區域供電壓力,延緩線路擴容,提高配電網運行的穩定性和安全性。張躍火認為,隨著系統部件的價格進一步降低,即使無補貼也可實現平價并保證一定的收益,結合戶用儲能,電動汽車等,中國的戶用也可以實現能源獨立,同時可以推動能源消費者向能源產銷者轉變。

在陽光電源董事長曹仁賢看來,儲能的市場前景廣大,但是當下也面臨一系列問題。“標準缺乏、操作性不強、商業模式不明、成本略微偏高是當下面臨的關鍵問題,但儲能人要做好這些準備,要為下一步創新低成本的發展做一些技術儲備以及商業模式的探討,同時也呼吁相關部門盡快出臺儲能的政策,不一定是要給補貼的政策,或者是以法律的形式固定下來,或者是呼吁電網要跟帶有儲能裝置的投資企業建立調度關系,把資產真正用起來”,曹仁賢補充道,陽光電源作為國內最早布局儲能領域的專業制造商,下一步還是會加大在儲能領域的投入,提高儲能裝置的安全性儲能和使用壽命,促進儲能跟可再生能源的深度融合,爭取在未來三五年之內把成本降下去,能夠讓儲能跟發電側平滑配合起來的時候,儲能裝置成本有競爭力。

標簽:行業新聞