隨著農業技術的不斷發展,現在的水果品類是越來越多了,很大程度上豐富了我們的生活。但隨著新品種的不斷發展,一些老品種也被逐漸淘汰掉了,很多小時候經常吃的水果,現在卻成了難得一見的稀罕物,其中沙果就是一種。

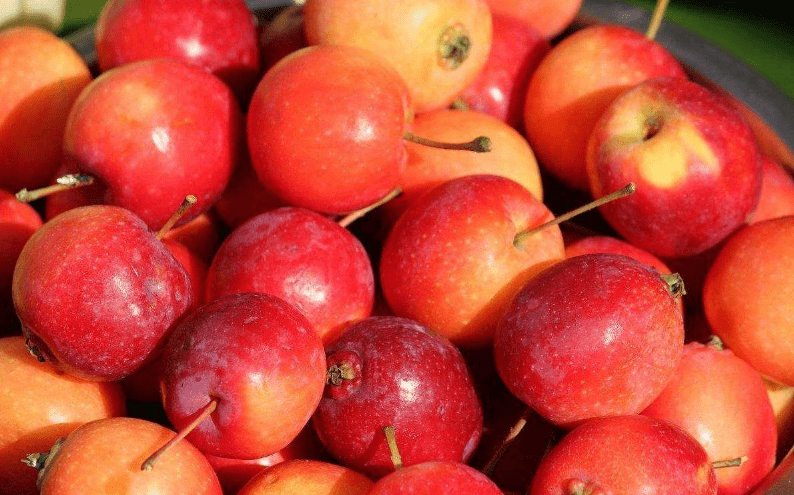

記得小時候,村里家家戶戶都種著沙果樹,沙果的個頭比山楂大一點,但吃起來像蘋果,酸酸甜甜的,尤其是香氣濃郁,在家放一些,滿屋子都是香的。但沒熟的沙果是很澀的,那個時候,常常會因為等不及成熟,偷偷去摘了吃,一邊澀的亂叫,一邊卻在開心的笑。

現在的人,知道沙果的人很少了。今年8月份,我們去山里玩,無意中在服務區,看到有沙果賣,激動的買了2斤,每斤8元,品質還不錯。拿到車上,一個旅游大巴,48個人,竟然只有年齡大些的認識,年輕人都誤以為是什么蘋果新品種。

其實沙果是我國特有的一個樹種,據文獻記載,早在明代就已大量栽培,又名林檎、花紅果、萘子。主要分布于西北、華北、東北以及長江以南各省。它既可鮮食,又可以制作果酒、飲料、果脯、果醬等諸多深加工產品。性甘溫,能消食化滯、散淤止痛,很受大家的歡迎和喜愛。那么這么好的果子為什么卻漸漸消失在人們的視線里?

其實沙果不是真的消失了,而是因為種植面積大幅減小,不常見了。這與沙果的生長周期慢、儲存時間短也有重要關系,成熟的沙果貯存時間是3—5天,過了貯存期,果實就會發黑、果肉腐爛。受客觀因素的影響,在人們普遍追求經濟效益的大趨勢下,沙果的經濟價值逐漸難以滿足果農們的期望,因此慢慢被遺棄了。

吃了那么多年的沙果,現在才知道,沙果其實和蘋果一樣,也是有很多種類的,包括龍冠、K9、幺二三、黃太平、大秋、串鈴、山里紅等品種,這些品種各有特色,晚熟型的一半在9月份成熟,早熟型一般在7月份成熟。

目前全國種植沙果比較有名氣的地方,一是青海省海東市樂都區,這里種植的“樂都”沙果被評為中國國家地理標志產品;二是內蒙古自治區扎蘭屯市,這里盛產的扎蘭屯沙果也是全國農產品地理標志產品;三是黑龍江的哈爾濱和吉林。但這幾年,面積也都有所減少,有些地方甚至也處于瀕臨消失的邊緣,令人心痛,但優勝劣汰這樣的市場規律誰也擺脫不了。你是如何看待這個問題的,歡迎留言。

標簽:環境監測