我是小宇曉諭,一個偶爾清醒,時常迷糊的大一學生。今天就問你們一句話:好好吃飯了嗎?

Scene 1:

“你知道XX街新開的飯館嗎,他們家的螺螄粉真好吃。”

“是嗎?真的啊!下次我要找時間去嘗嘗。”

Scene 2:

朋友圈場景:

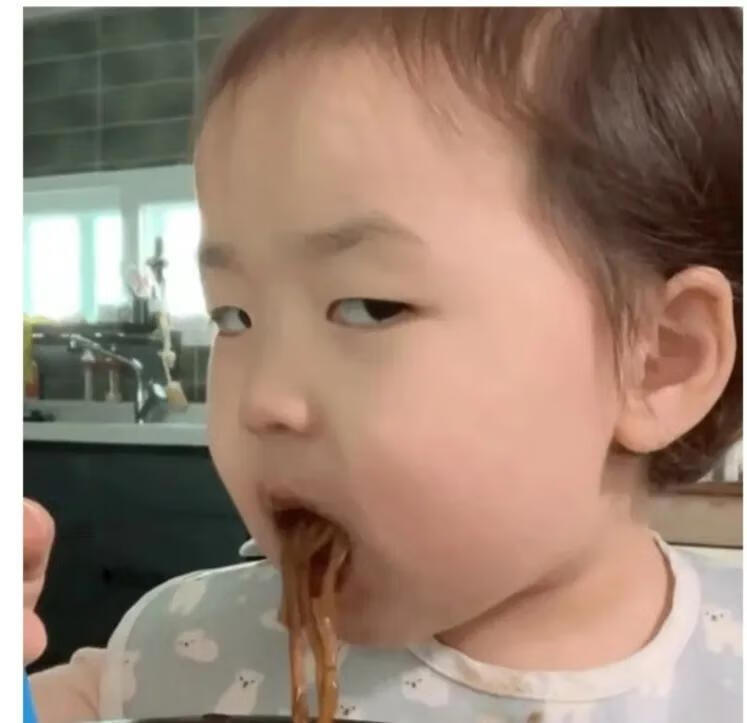

通俗易懂版:今天又是大口吃肉的一天!

口水,口水,口水

搞笑幽默版:這輩子唯一拿不起放不下的就是筷子了

諧音沙雕版:識食物者為俊杰

……

表面上來看,隨著我國的發展進步,耕地紅線保障農田數量,農業科技創新提升糧食產量,經營規劃科學激發農田潛力……保證人們基本生存的吃飯問題已經解決,并且人們的飲食結構較幾十年前來說有了巨大的改變:雞鴨魚肉不重樣,可樂炸雞快餐暢。就算是普通的面條也是大江南北聚一堂,各式各樣眼前晃:拉面,手搟面,炸醬面,打鹵面,板面,油潑面,拌面,熱干面,手工面,龍須面……

盡管我們的選擇在不斷增多,盡管我們的經濟能力能夠滿足吃飯的開支,盡管我們的糧食蔬果供應充足,盡管這一切外部條件都是如此盡善盡美,可是,潛心想想你近一周的飲食狀況,你每天真的好好吃飯了嗎?

我想大部分人是沒有的。

在沒有上大學之前,一日三餐是每天的必修課:小學在家吃飯定點定量,蔬菜肉類比例全由父母合理搭配,我唯一要做的就是做好一個“飯來張口”不挑不揀的孩子。后來的初中高中就是寄宿學校了,每天三頓和小伙伴去食堂打飯來吃,雖然簡單樸素也算是營養均衡,就算是偶爾放飛自我也不過是晚課后回宿舍的桶面加餐或者趕作業時托人帶的里脊扒餅胡吃海塞。

直到我上了大學,參加社團活動開會沒有充足時間吃午飯,便靈光一動買了玉米加烤腸充當午餐,正當我還在為自己沒能好好吃飯而悲傷的時候,一個學長悠悠地飄來一句:“我從早上忙到現在,一點東西還沒吃呢,你知足吧。”

說實話,我當時是震驚的,因為在我的觀念里生命第一,而保持生命活力的充分條件就是好好吃飯。再說了,怎么會忙到連飯都吃不上呢?明明只需要五分鐘的時間就能從打上飯并在五分鐘之內將飯消滅。后來,當我慢慢適應大學生活后,才漸漸在自己的親身實踐中找到了原因。

獨處讓我們時常主觀打破習慣。君子慎獨,斯言不謬。先拋開我們為什么不能好好吃飯不談,我們先想想自己為什么能夠好好吃飯?

小學時,在家庭中我們只是一個普通的家庭成員,家人的叮嚀關愛時在耳側,吃飯作為一項家庭集體活動,自然輕易不會有家庭成員特立獨行而單獨開小灶或者缺席不吃。

初高中時,在學校里我們只是一名平平無奇的班級學生,作息時間清楚明晰,吃飯作為補充體力保持精力的重要方式,只能在特定時間特定地點進行:打飯,吃飯,端餐盤,放餐具是大家共同的吃飯模式,吃飯是學習間歇“過了這個村就沒這個店”的“放松方式”,所以我們自然不會輕易錯過。

而上了大學后,我想,我只是一個獨立的人。我們的身份開始多元化,我們的選擇多樣化,我們可以是家庭成員,可以是學生,可以無所事事,也可以忙忙碌碌。一切的判斷靠的就是自己,家人的叮囑的功用只停留在口頭,學校的作息的約束只停留在書面。

我們更盼望隨心而行隨性而為,當我們的價值標準中有比吃飯更重要更緊急的事情時,我們往往忽略像“好好吃飯”這類云淡風輕的叮囑,而積年累月的放肆過后,“擁抱”我們的只能是腸胃病和短壽命。

對食物品質的追求讓我們忽略了食物存在的基本意義:維持生存,保持健康。

寧可不吃飯,也不吃不合口味的飯。我想大家都有過這樣的經歷。有的寧肯犧牲一頓午飯也要保證晚飯的豐盛,有的因為早飯缺失而選擇在午飯時加倍償還。于是,我們的吃飯時間不固定,營養不均衡,暴飲暴食時常在,忍饑挨餓成常態……

但是請不要忘記好好吃飯的本質意義——維持生存,保持健康。在考慮你的舌尖味蕾的同時,請不要忘記你脆弱的腸胃,畢竟她們都是你身體的一部分,請一視同仁,雨露均沾!

所以,都給我好好吃飯!

歡迎點贊 評論 關注 收藏

別忘了好好吃飯哦!

標簽:行業要聞