久違了,棒子面干糧

文/丁丁

吃夠了各種做法的饅頭,和各種口味的雞鴨魚肉;吃膩了各種點綴了色香味的美食;

有一天晚上,我突然心血來潮,想要蒸一次純棒子面的干糧,貼一次棒子面餅子。

然而,我卻記不清楚小時候娘是怎么貼的了。于是,我給娘打電話去問:

“娘,蒸棒子面干糧是不是用開水燙啊?”

“啊?”娘剛洗了頭,有些不耐煩,“蒸干糧啊,少放點棒子面,得發發,不發,硬得很,得先和面。”

“我知道,”我說,“我想蒸點干糧。”

“又硬又散的,年前我蒸了點,放了點香菜,難吃得很。散落得不行,你姥娘說好吃。”

娘在電話里一連聲地說。

我似乎看見姥娘一手拿著金黃的棒子面窩窩,另一只手接在下面吃的樣子。

棒子面干糧容易掉渣,尤其是純棒子面的,一吃,像下雪粒一般,所以要用手接住,等攢多了再扔到嘴里去。

但娘好像并沒有說出重點。

我有點著急:“是不是要用開水燙一下啊,娘?”

“啊?燙一下啊?燙一下也行,少放點棒子面,多發會兒,少蒸點,你蒸的多了也吃不了。”她說。

“啊。”我說,我知道是無法溝通的了。娘現在滿腦子里想的棒子面干糧是白面里少摻點棒子面,不過有個棒子面的顏色和味道而已。

而我今晚要蒸的是純,純,純棒子面的棒子面干糧。

我又給在單位值班的老婆打電話,“是用開水燙嗎?”

“啊?”她說,“全是棒子面的我可吃不下去,扎的不行,哪咽得下啊!”

她緊跟她的婆婆,根本不明白我問話的重點,卻先強調她吃不下純棒子面的干糧。

“嗯,好!好!好!”我懟她道,“你是‘嬌小姐’,吃不下粗糧去!”

哎!這都是不是村里長大的啊,竟然說吃不下去。我有點“瞧不起”她了。

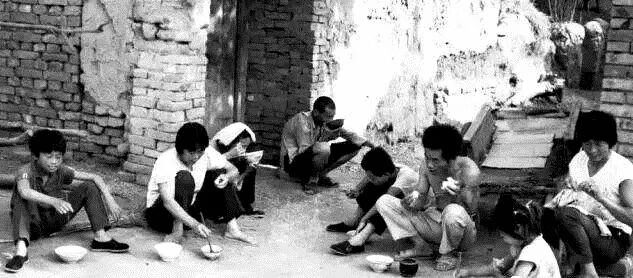

記得大學時候,有兩個南方同學,他們也說干糧太粗,在喉嚨里根本咽不下。

哼,我在心里鄙視他們,卻以自己為驕傲。我是勞動人民,我是吃苦長大的,我喜歡吃棒子面干糧。

我覺得這是我特別自豪的地方。

咽不下?怎么會呢?小時候我們可是經常吃的啊。

在低矮的西屋,深秋季節里,人們剛剛換上夾襖的時候,剛剛收獲的玉米棒子被精心挑選扣在笸籮里,在磨房里研磨成金黃色的棒子面。

陣陣的香甜味道散發出來,浸入人的腦殼,讓人精神愉悅、神清氣爽。

新棒子面蒸的干糧格外好吃。娘剎著圍裙,搪瓷盆里半盆用開水燙過的面還冒著絲絲的熱氣;

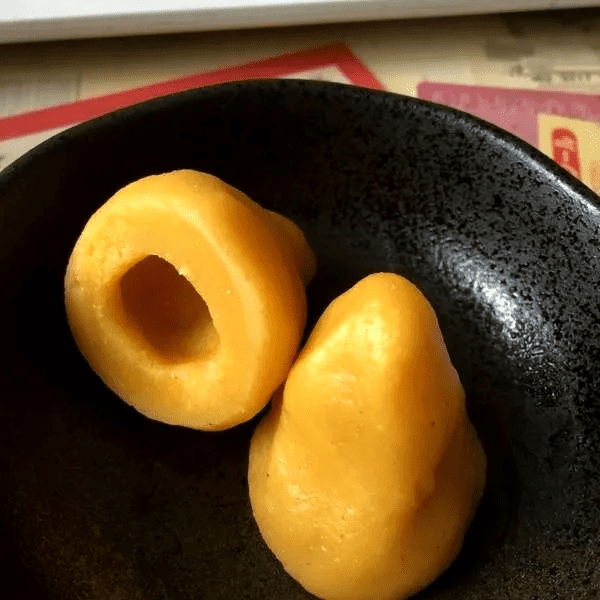

她在一旁放著半碗水,不時沾濕雙手,用右手抓起一塊燙好的棒子面,左手把大拇指插進面團里,四個手指把面團在大拇指上轉啊轉的,就轉成上尖下圓的窩窩頭,然后放到篦子上。

院子里的雞在暮色里呆呆地瞎轉,很不情愿地往窩里走去;街道里有遙遠的賣豆腐的梆子聲。

不一會兒,圓圓的高粱葶篦子上便坐滿了圓圓的窩窩頭,像許多俏皮可愛的小和尚,里三層、外三層,挨挨擠擠,等待上鍋。

娘往灶火底下猛填幾把棒子芯,連拉幾把風箱,灶內的火焰呼呼地舔舐著鍋底;

不一刻,鍋里的水便滋滋地響,白汽沿著鍋從四處蒸騰起來。

趁著鍋里的水還沒有大開的時候,娘便架上鍋梁——挑選“人”字型的樹枝削刮而成,目的是把蒸干糧的篦子架在水面上而防止被水煮。

——哎喲,我天,當年這么簡單的事情,為啥現在不仔細解釋一下,就怕年輕孩子看不懂了呢?

常常在我進家門的時候,看見娘把蒸干糧的高粱秸篦子穩穩地放置在鍋梁上。

在白色蒸汽中,娘把窩窩頭一個一個地“請”進鍋里來,圓形擺列在鋪好的蒸布上。

但貼餅子不是這樣做法。貼餅子不用捏,而是等鍋里的水快要開的時候,直接把搪瓷盆里燙好的棒子面抓起來,在兩個巴掌間一拍,“啪”地一聲貼在冒著熱氣的鍋壁上。

鍋是大鐵鍋,柴是農家柴,不一刻就水面沸騰,熱氣四溢。

棒子面餅子在鍋沿上被燙熟了,燙出了一層厚厚的饹馇,燙得焦黃,吃起來干脆有力,香甜可口。

那是一股清香,沁人肺腑的清香,好像清秋的早晨,又好像中秋的明月。

那時候白面少,普通人家里偶爾蒸白面饅頭,卻經常貼棒子面餅子吃,以至于“啃窩窩頭”成了吃苦受罪的代名詞,連遲志強都在《愁啊愁》里面唱“手里呀捧著窩窩頭,菜里沒有一滴油”。

偶有吃白面饅頭的人家,都被人羨慕地眼睛發紅:“看人家二娃家里啊,天天吃白面饃饃。”

現在的人們恐怕早忘掉了那些吃苦的歲月,忘掉了窩窩頭的滋味了,卻吃膩了白面饅頭;

偶爾吃一次粗糧蒸點棒子面窩頭吃吧,還得摻和許多白面進去,讓白面喧了賓,奪了主。

而在今晚,在兒子已經睡去,我懷鄉心切、憶苦心切的今晚,我要蒸一次純,純,純棒子面的干糧,重拾小時候那熟悉的味道。

但我想,老婆說的也是有道理的啊,若辛辛苦苦蒸了一鍋,她和兒子不喜歡吃怎么辦。

不就是嫌不好吃嘛,那我加糖、放點蜂蜜進去,不就又潤滑又香甜了嗎?

這真是個好主意、好創見,我自以為得意,增加了許多干活的動力。

夜里十點半了,在廚房的燈下,一個男人,一個近乎老朽的男人在玩泥巴一樣掙扎著一雙笨拙的手在那里拍棒子面餅子。

或許是水倒多的緣故吧,抑或是蜂蜜放多的緣故吧,反正那餅子是太稀了,成不了型,立不住,豎不直。

可是,我有十二分的勇氣將工作進行到底。我努力讓它靠鍋邊貼著,然后蓋嚴鍋蓋,電磁爐設置為蒸煮,等上了氣就定時半小時,等待香噴噴的棒子面干糧出鍋。

我滿有把握地想,用半小時的時間來蒸,怎么也會有焦黃的饹馇了吧。

等把干糧裝了鍋,看看表,已經十一點多。

夜漸漸地靜下來,只有窗外樓下的路燈在靜靜地呼吸,小區里的蟋蟀叫地格外響亮動聽。

我去安安靜靜地等著,等著我清香棒子面干糧隆重出鍋。

“滴”的一聲,電磁爐自動停火了。

我掀開鍋蓋,伸直了脖子去看,待蒸汽散去,只看見我的棒子面干糧還是軟嘰嘰地貼在那里,既沒有蒸大起來,也沒有萎縮下去,依舊是原來的樣子。

用筷子去夾,光滑地夾不起來,再夾,還是軟滑地夾不起來;只好插下去,挑起一口來吃——

嗯,果然清香,確乎是甜了一點,然而又不是記憶中那種沁人肺臟的香甜了。

我失望地放下鍋蓋。

這燒電的,可定時的,智能的鍋灶啊,這加糖,加了蜜的棒子面干糧啊,怎么就沒有一點純棒子面干糧的味道了呢。

2012-2-25初稿

標簽:行業要聞