“這男的真娘炮!”

“那姐妹兒是個(gè)女漢子!”

“瞧你那德行,沒一點(diǎn)兒男人樣!”

“看呀,那人穿得男不男、女不女的。”

成長(zhǎng)經(jīng)歷里,我們大抵都聽到過(guò)身邊有這樣的評(píng)價(jià)。男女性別的內(nèi)、外在評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)趨同。進(jìn)入21世紀(jì),小鮮肉大行其道,男性陰柔美相當(dāng)流行,男女著裝等審美趨向統(tǒng)一…… 男女性別的界限逐漸模糊,大眾關(guān)于男女性別的分辨爭(zhēng)論不休。

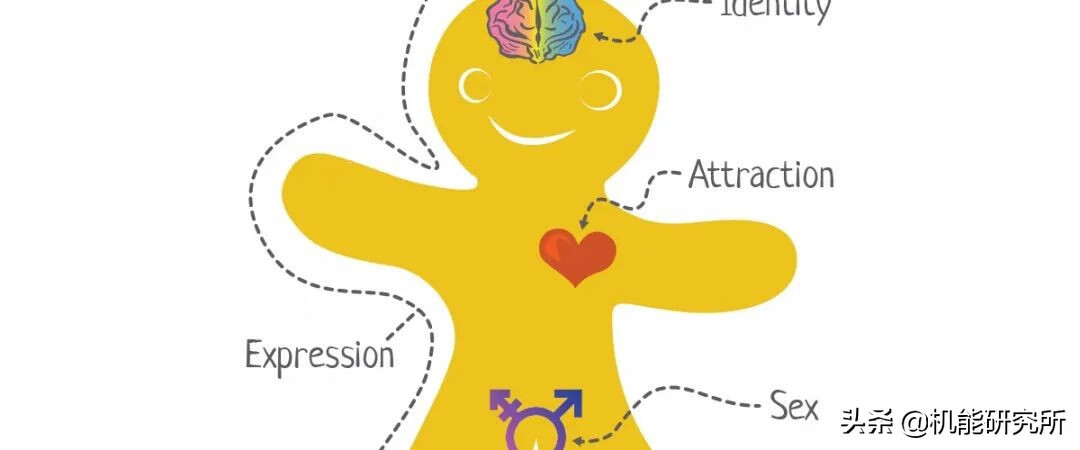

性別結(jié)構(gòu)亦稱種群性別構(gòu)成,是指一個(gè)種群中,雌雄個(gè)體各自的絕對(duì)數(shù)量。傳統(tǒng)的男女分別,通常以生理差異來(lái)分辨,后來(lái),社會(huì)建構(gòu)論等一些新的觀點(diǎn)產(chǎn)生,使得男、女性別的區(qū)分產(chǎn)生了極大分歧。尤其是互聯(lián)網(wǎng)的普及,網(wǎng)絡(luò)這一虛擬社會(huì)中的性別體系使分歧加劇。

從20世紀(jì)60年代開始,生理決定論(本質(zhì)主義)與社會(huì)建構(gòu)論的論爭(zhēng)持續(xù)、未曾間歇。極端本質(zhì)主義認(rèn)為:一切都是生理決定的;而極端社會(huì)建構(gòu)論則認(rèn)為:一切都是社會(huì)建構(gòu)的,不存在先天的自然事實(shí)。

論爭(zhēng)雙方各自堅(jiān)持生理決定論與社會(huì)建構(gòu)論的立場(chǎng),相應(yīng)的是"自然"與"文化"的兩分法。前者強(qiáng)調(diào)天生的自然基礎(chǔ),后者強(qiáng)調(diào)養(yǎng)育的作用、社會(huì)條件、社會(huì)權(quán)力關(guān)系、或者個(gè)人選擇。

新的觀念(社會(huì)建構(gòu)論)認(rèn)為,將某些行為歸屬于男性或女性只是一種社會(huì)習(xí)慣。社會(huì)建構(gòu)論最初的觀點(diǎn)是,每個(gè)人的成長(zhǎng)都是基因和環(huán)境共同作用的結(jié)果,人類的許多差異都不是源于一個(gè)基因,而是許多基因的相互作用。性別是以生理性別為基礎(chǔ)的社會(huì)建構(gòu),個(gè)人生而為男為女,并沒有天生的性別認(rèn)同,他們是在成長(zhǎng)過(guò)程中獲得性別認(rèn)同的,在經(jīng)過(guò)社會(huì)的建構(gòu)之后才成長(zhǎng)為男人和女人。雖然生理性別是天生的,但是社會(huì)性別既非內(nèi)在的,也非固定的,而是與社會(huì)交互影響的產(chǎn)物。它會(huì)隨著時(shí)間和文化的不同而改變。社會(huì)性別是由社會(huì)建構(gòu)的。社會(huì)性別是社會(huì)和符號(hào)的創(chuàng)造物。

到了1980年代初,西方性別學(xué)界連生理性別和社會(huì)性別的兩分也被質(zhì)疑,男女兩性的生理區(qū)別是否就是固定不變的?

加格認(rèn)為,變化的社會(huì)實(shí)踐會(huì)改變身體,例如,女性的身體正在變得越來(lái)越強(qiáng)壯。在女性體力強(qiáng)壯成為社會(huì)可接受的事實(shí)之后,女性的基因和內(nèi)在生理學(xué)也改變了。原因很簡(jiǎn)單,如果社會(huì)喜歡嬌小的女人,這些女人的生育機(jī)會(huì)就多些;如果社會(huì)喜歡高大的女人,她們生育的機(jī)會(huì)就多些。因此,生理學(xué)和社會(huì)實(shí)踐是互為因果的關(guān)系。換言之,男女的生理差別也是社會(huì)建構(gòu)的,是社會(huì)習(xí)俗的產(chǎn)物。社會(huì)性別并非固定的自然的男女生理差別的反映,而是為身體差異建立意義的知識(shí)。

社會(huì)建構(gòu)論的一個(gè)論證是這樣的,女性犯罪率在世界各地都有所升高,表明攻擊性(常被當(dāng)做由男性生理決定的)與社會(huì)因素而非生理因素有關(guān)。當(dāng)社會(huì)條件允許時(shí),女性可以變得同男性一樣好或一樣壞。

據(jù)此,社會(huì)建構(gòu)論認(rèn)為生理性別、社會(huì)性別和身體都是社會(huì)建構(gòu)的,都不是自然的分類。由于生理性別和社會(huì)性別都是社會(huì)建構(gòu)的,男性和女性(社會(huì)性別)的建構(gòu)并不僅僅來(lái)源于男性和女性的身體(生理性別)。男性和女性都是社會(huì)建構(gòu)出來(lái)的,不是天生的,所謂男性氣質(zhì)和女性氣質(zhì)都是后天獲得的。

在過(guò)去的近半個(gè)世紀(jì)中,生理決定論漸漸失去了影響力,社會(huì)建構(gòu)論占了上風(fēng)。如今,大多數(shù)女性主義者都反對(duì)生理決定論和關(guān)于人性分性別的觀點(diǎn)。

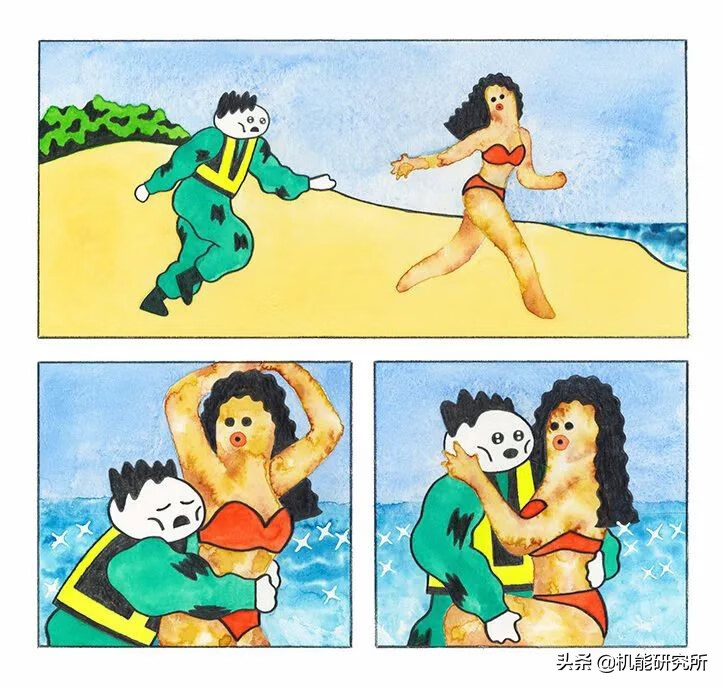

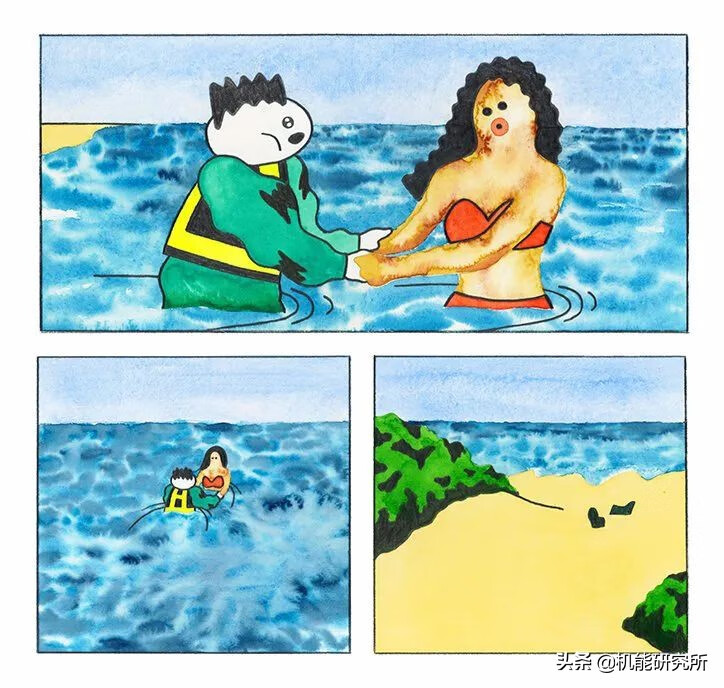

伴隨著觀念爭(zhēng)論的,是現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的實(shí)踐沖突。新觀念的飛速崛起,與社會(huì)的傳統(tǒng)慣性交織,使得人們?cè)诂F(xiàn)實(shí)生活中各種實(shí)踐對(duì)立碰撞。“男性”和“女性”在當(dāng)今時(shí)代逐漸變得模棱兩可。日本的一位插畫師小野陳用自己的一組名為《烏托邦》的作品,向人們戲劇性的展示了這樣一種狀況。

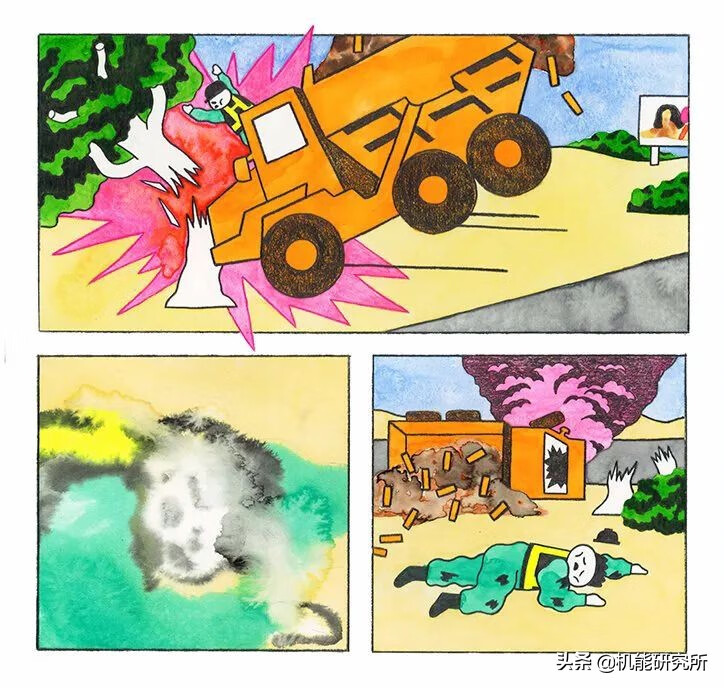

《烏托邦》的底層創(chuàng)作靈感源于生與死的概念,進(jìn)而通過(guò)一個(gè)故事闡述如今的兩性建構(gòu)關(guān)系。70 、80 年代的路邊廣告牌、時(shí)尚雜志、建筑工地、二手商店的時(shí)髦服裝、交通標(biāo)志、鄉(xiāng)村山路…… 這些是小野惠作品的支柱。通過(guò)從日常生活中的這些元素中汲取靈感,它形象描繪出對(duì)世界的諷刺和幽默感。

作品講述一個(gè)精疲力竭的建筑工人一邊操作重型機(jī)械,一邊被大廣告招牌上的美女吸引了眼球。這造成了一場(chǎng)事故。等他恢復(fù)意識(shí),眼前站著同一個(gè)女人。他被女人誘惑,跟著她下海。作為性的象征,女人引誘了這個(gè)“淫蕩的勞工”,后者最終跟隨她出海并致死。

從某些角度看,《烏托邦》是站在激進(jìn)的女權(quán)主義立場(chǎng),堅(jiān)定地審視了男性和女性之間的關(guān)系,以及這兩種性別建構(gòu)如何“在當(dāng)今時(shí)代變得模棱兩可”。

當(dāng)然,這只是插畫師小野陳自己的立場(chǎng),何為“男、女”?這場(chǎng)爭(zhēng)論仍將持續(xù)不休。

相關(guān)閱讀書籍推薦:

《性別打結(jié)——拆除父權(quán)違建》 亞倫·強(qiáng)森

《性政治》 凱特·米利特

《消解性別》 朱迪斯·巴特勒

《性別的世界觀》 蕾恩·柯挪

《中國(guó)的女性與性相——1949年以來(lái)的性別話語(yǔ)》 艾華

《性別符號(hào)學(xué)——政治身體/身體政治》 尤施卡

《被建構(gòu)的女性: 當(dāng)代社會(huì)性別理論》 沈奕斐

《性別化的人生——傳播、性別與文化》朱麗亞·T·伍德

標(biāo)簽:液化氣